配多多

配多多

唐末王仙芝、黄巢,南宋晏梦彪,元末张士诚、方国珍全是私盐贩子。

私盐贩子这个头衔不能望文生义。首先,贩私盐需要严密的组织来对抗官府缉私,使得盐贩头目能够具备组织、管理能力和武装斗争经验。同时,贩私盐利润高,能为起事提供一定的资金支持。而刚好官盐价格高昂(如唐朝盐价飞涨)、强行摊派(如南宋计口敷盐),加上天灾和苛政(如唐末关东大旱而官吏仍催缴租税),民不聊生,极易点燃反抗怒火。这些人也通常胆识过人,具备领导力。

历史上最著名的私盐贩子,莫过于隋朝末年的“混世魔王”程咬金。在说书人口中,程咬金父亲早死,全赖老母亲将他养大。成人之后,程咬金也没有别的出路,只能靠走私贩卖私盐为业,最终引起官方注意,被抓捕入狱,这便有了程咬金造反的引子。

但这其实只是小说家言,历史上真实的程咬金,没有贩过一次私盐。原因也很简单,因为隋朝打从隋文帝开皇三年(583)开始,就废除了对私盐贩卖的禁令,史称“通盐池、盐井之利与百姓共之”,而且一不收盐税,二不实行官家管制贩卖,即便是在隋炀帝横征暴敛的岁月里,隋朝官方也没收过一分钱的盐税。

这在中国历史上,是一个很难得的“盐业无专税时期”,一直推行到大唐开元初年,才被花费无度的唐玄宗打破,重开盐税征收。

第一步,是唐玄宗采纳左拾遗刘彤建议,派御史中丞与诸道按察使检校海内盐铁之课,逐步恢复征收盐税。

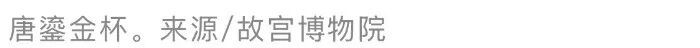

第二步,则一直要到唐代宗宝应元年(762),这个时候,刘晏出任盐铁使,他对大唐的盐政施行了一番大手术,核心内容就是四个字“官商分利”,既保证官方垄断卖盐这个大原则,又允许私商盐户获得一定盈利,简单说就是保证大碗吃肉的同时小碗也能喝点肉汤。

具体来讲,就是老百姓晒盐、衙门收盐。收上来之后,把盐税加入盐价(这个就是“寓税于价”)。商人缴纳一笔钱,获得自由运输、贩卖盐的资格,不再另行收税。用十个字来表述,就是:“民制、官收、官卖、商运、商销。”

这个政策在施行之初,是很受百姓欢迎的,因为税收得不重,最后售价也就在百姓能接受的范围之内。

然而唐朝已遭安史之乱,加上日益严重的政治腐败,给皇家和官员的各项支出逐渐升高,商人的利润越来越薄,于是最终的结果,就是盐价不断上升。

盐价太高,老百姓吃不起官盐,便只有两个选择,一是干脆不吃盐,淡食。但现代医学告诉我们,长期完全不吃盐可能导致电解质失衡、肌肉无力、神经功能异常,古人不懂这些,但不吃盐就没力气是谁都懂的。

所以到最后,大家都只能走第二项选择,也就是买不起官盐,只好买私盐。私盐价格便宜,质量还比官盐好,何乐而不为呢?

这样一来,又出现了两个后果。一是官盐销路走差,官方收入降低;二是私盐行情大火,反正做别的也赚不到钱,只要有点胆识的,就走上了贩私盐的违法犯罪道路。

而官府为了保证自己价高质次的盐能卖出去配多多,就加大打击贩私盐的力度,这样一来,私盐贩子为了保证自己的生计,就再上一个档次,开始了武装贩卖。

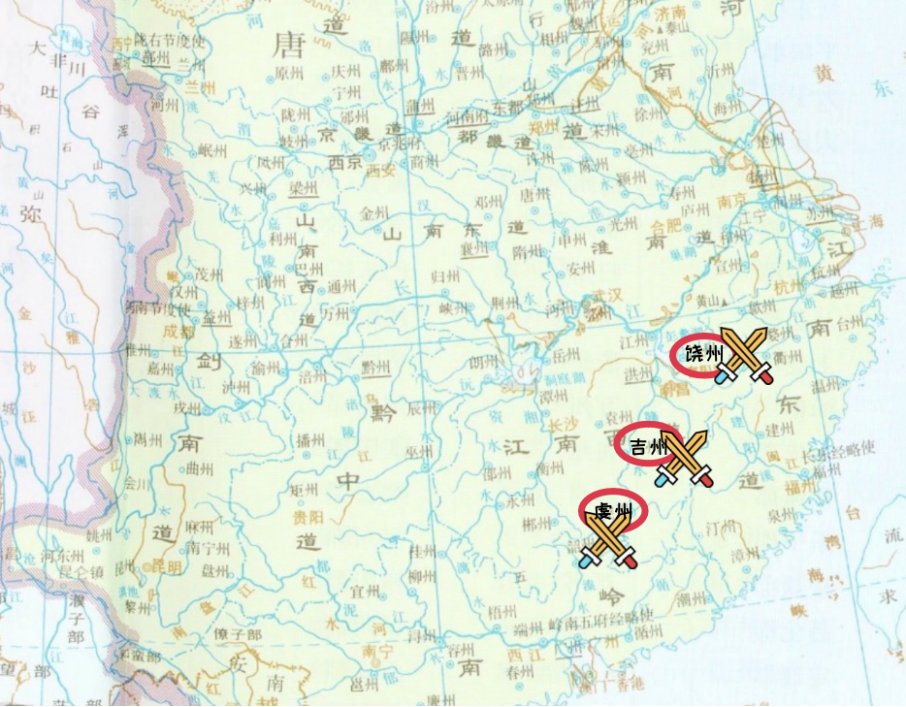

最终,就演变成了历史教科书上常讲的黄巢起义。

唐僖宗乾符元年(874),当时的翰林学士卢携就曾陈上一份进言,说去年旱情严重,从中原的河南灵宝一直到东海边,都只收上来一半的夏粮,而秋粮干脆颗粒无收,老百姓穷得都吃上槐树叶子了,可是州县的官吏还急着收各项赋税,甚至在原有赋税之外,又增加了新的徭役,老百姓没钱粮可交,就是一顿鞭打。

这位卢学士提出,朝廷应该免掉百姓之前所欠的所有租税,同时下令各地停止征收,等到来年夏天麦子成熟之后再说。同时还要开放各州县的义仓,开仓放粮、赈济百姓,以度荒年。

卢学士的进言陈上去,皇帝看了说很好,可实际上没有半点采纳,一切照旧。

史书上说了一针见血的六个字:“徒为空文而己。”

谁也没想到的是,官家不救百姓,盐贩子出来救百姓了。濮州(治所在今菏泽市鄄城县旧城镇)有个贩私盐的头领叫作王仙芝,居然一声呐喊,聚集了数千人,起义了!

而且不光是起义,这个盐贩子居然还发出了很多份文告(即传单),说俺们本也是大唐的赤子良民,咋就想不开要造反呢?不就是你们这帮贪官污吏,洗劫老百姓本来就不多的家底,让穷人简直连一碗粥都要喝不起了。

同样是山东的盐贩子,冤句(山东省菏泽市曹县北)有个黄巢,这家伙也是饱读诗书的,甚至还曾经到长安去赶考,只可惜分数不够,始终未能考中。为啥呢?黄巢认为是考官也腐败了,于是他写了一首诗,题目便是《不第后赋菊》:

“待得秋来九月八,我花开时百花杀;冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。”

最终,大唐的盐业改革,实质上是直接催生了推翻大唐江山的两个“大盗”。

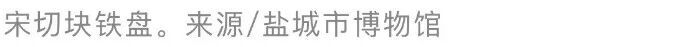

宋代,一个相对比较温和的王朝。在对待贩盐这个行业的态度上,宋朝的官员出现了很大的改变,他们不再执着于严密控制,而是出了一个新政策,叫作“盐引制”。

啥叫盐引呢?其实就是《大宋境内盐业运输贩卖许可证》。只要花钱买了这张盐引,就可以合法运输、贩卖盐。

干这个事的人,就是北宋著名权相蔡京。他搞了两种盐引,一种叫长引,也就是长期贩盐许可证,期限为一年;另一种就是短引,也就是临时贩盐许可证,期限一个季度。

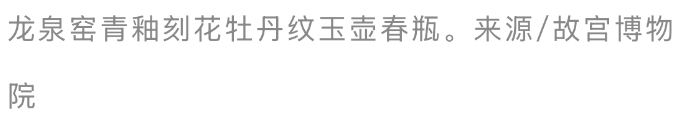

这个“盐引”发明之后,之后的几个朝代也觉得很适用,所以一直保留到大清。

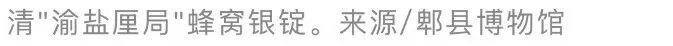

到乾隆年间,爆发出一起重大贪腐案件,叫作两淮盐引案,即主管盐政的官员通过预提盐引、虚报开支等手段,勾结盐商,共同贪污银两累计达1090万余两。

那么我们还是回到宋朝,按说“盐引”这个制度不错,可执行制度的人也很重要。到南宋时期,福建这边的官员,手里拿捏着食盐专卖的权力,就动了借此发财的心眼。最终出售官盐,不但掺入灰土,质量极差,还把售价抬高好几倍,更实行一项政策,叫作“计口敷盐”,也就是按照人口数量安排盐,不买都不行。

结果老百姓又受不了了,再走贩私盐的路子。南宋王朝就严打贩私盐,把所谓“盐寇”统统抓起来。到后来,每年因这项罪名被抓捕判罪的人数高达数万。

不久之后,福建三明,有个叫晏梦彪的人也起义了,这场起义,虽然没有宋江方腊那般出名,可闹出来的实际动静并不小,人数很快扩大到数千人,攻破了好几座县城,兵临汀州(今长汀)城下。后来还分出一路,攻入江西,占领了宜黄等县。一直到第四年,才被官兵集中兵力攻破大本营,晏梦彪投降后被杀。

起义虽然失败,朝廷最终也不得不明令废罢“计口敷盐”。

宋亡元兴,草原上的蒙古人来了,很快又颁下一道号令,那就是官方会发给所有盐户一块铁牌子,叫作“盘铁一角”。到煮盐的时节,所有盐户把自己的“盘铁一角”拼合在一起,就获得了按顺序轮流煎盐的机会,煎好之后交给盐场官员。而盐场,则把煎好的盐卖给商人,同样,商人要到相关部门“运司”交一笔钱,购买许可证(即“引”)。产盐的周边地区,官方直接“派散食盐给民户”,叫作“官卖”。非产盐地,就让商人通商贩盐。

这个制度,貌似很规范,但到元朝后期,也一样乱了,这里便有一句叫作:

“农民粜终岁之粮,不足偿一引之价。”

农民卖光一年的粮食,都买不起一张贩盐许可证。

当元朝廷把盐都控制在官员和商人手里,老百姓吃不到便宜的盐,而愿意贩卖私盐、要价比较便宜的盐贩子又被官府抓捕……最终,贩私盐的张士诚、方国珍就带着一批百姓造反了。

史家说,元代之亡,亡于盐政紊乱。

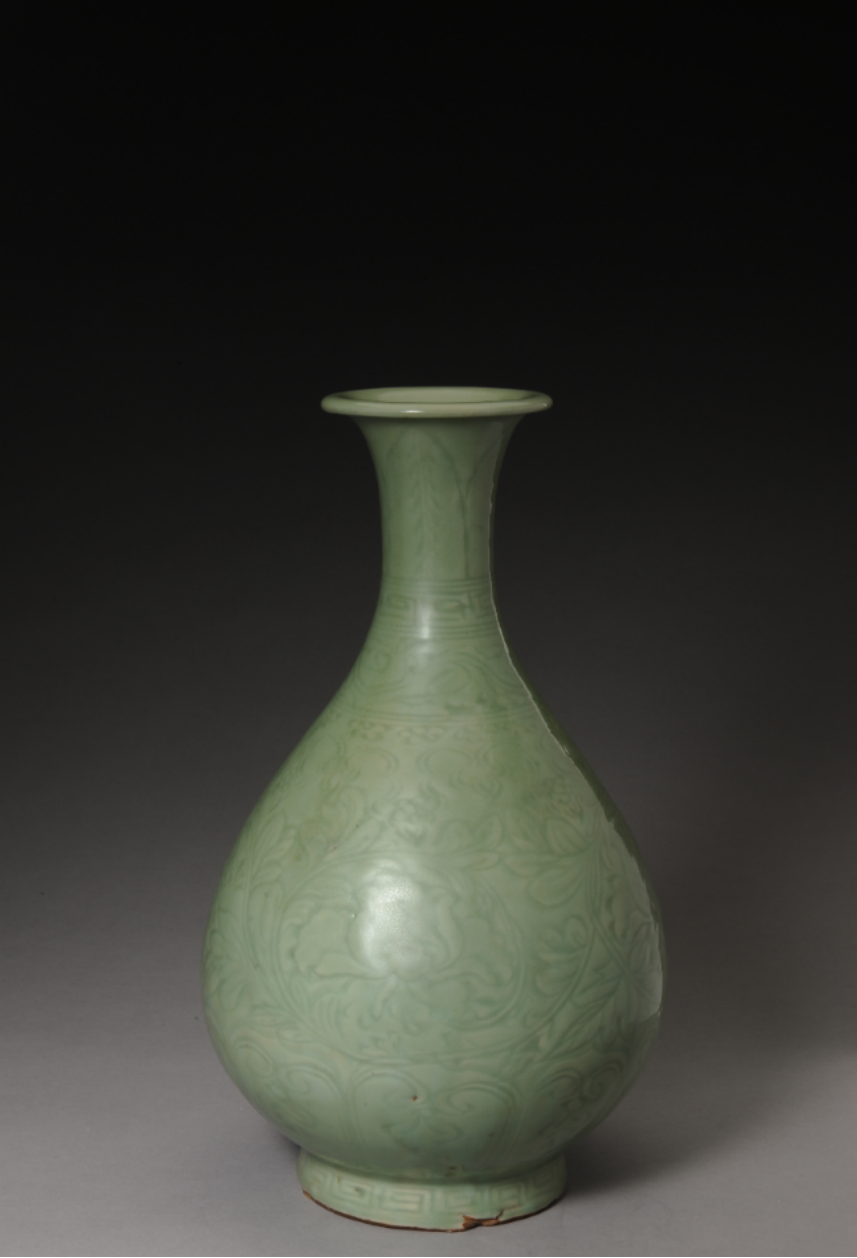

等到终于找到盐政的问题并加以解决,其实一直要到明朝万历年间了,这时候出了一条政策,可谓直击要害。那就是官府决定不再插足贩盐这档事。这样一来,熬盐的盐户自己把盐卖给商人,怎么收盐、怎么卖盐,自己说了算,官府不从中收盐,也不管卖盐的事。这就是盐的民制、商收、商运、商销,盐史学者称为“商专卖制”。

还没推行多久,清军入关了,又在“商专卖制”中加了“官督”俩字,清廷的胃口依旧大得很,人云:

“盐政之弊一如既往,官视商为利薮,商视官为护符,官商勾结,因循苟且,抗拒改革,直至覆亡。”

参考文献:

《旧唐书》刘昫(后晋)

《新唐书》欧阳修(北宋)

《宋史》脱脱(元)

《中国盐业史》郭正忠主编、人民出版社1997年出版配多多

通弘网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。